最新动态

NEWS

全院血糖“虚拟病房”管理新理念在糖尿病诊疗中的探索

文章来源:中华糖尿病杂志, 2024, 16(8): 898-903.

作者:黄荣利 彭如辉

单位:成都中医药大学附属眉山医院 眉山市中医医院内分泌科

摘要:我国糖尿病患者比例逐年增高,血糖管理现状不容乐观,糖尿病患者血糖控制不佳可引发多种急慢性并发症,增加致残率和死亡率。在智慧医疗时代下,以全方位智能血糖管理系统作为糖尿病防控的抓手,依托血糖管理系统中的“虚拟病房”功能,有助于推行科外胰岛素泵管理新理念。应用全方位血糖管理系统及胰岛素泵为全院糖尿病患者实施及时血糖监测及胰岛素泵强化治疗,将患者纳入“虚拟科室”,实时监测患者血糖曲线,实现线上“无科界”精细化及糖尿病患者全病程闭环式管理,以有效精准控糖,达到促进健康、延缓糖尿病进程、减少并发症、降低伤残率、提高生活质量并降低医药费用的最终目标。

————————————————————————-————————————

目前,血糖管理已经成为医院管理者、医务人员亟须关注的问题[1]。在传统糖尿病管理模式中,院内血糖监测管理数据准确性相对较差,缺乏个性化管理方案,非内分泌科血糖异常情况频发,跨科室会诊难[2]。且临床医师工作繁重,加之患者自我血糖管理意识差,糖尿病患者比例逐年增高,医护“一对多”,全院缺乏专业规范的血糖管理体系,造成管理难度增大,难以实现患者全病程有效的追踪管理。与此同时,院内外数据割裂、医患互动缺失等因素阻碍了临床医师、护士对糖尿病患者的全病程管理与服务,导致医院管理频频走入误区[3]。随着精细化管理理念的不断深入,临床实践中医务人员究竟应该如何优化住院患者血糖管理进行精准控糖?如何才能兼顾医疗质量和效益,促进科室的可持续发展?我们建设了疾病诊断相关分组(diagnosis related groups,DRG)支付下适合本院的全院糖尿病患者管理流程与体系以及全院多科室协同管理机制,推行全院血糖“虚拟病房”管理新理念,将糖尿病患者的精准控糖与高度信息化的管理相互结合,有助于进一步优化糖尿病患者的血糖管理,现将经验总结如下。

一、院内血糖管理现状及问题

1.我国高血糖人数位居全球首位:糖尿病是当前威胁全球人类健康的严重慢性非传染性疾病之一,据国际糖尿病联盟估计,全球糖尿病患者达4.25亿,预计到 2045年将达到 6亿以上[4]。我国已成为糖尿病大国,近 10 年间增长到 1.4 亿多人,增幅达56%,高居全球首位[5]。

2. 糖尿病知晓率、治疗率和控制率低:我国糖尿病患者数量庞大,但糖尿病治疗率和控制率仍处于较低水平,目前糖尿病知晓率为 36.5%,治疗率为 32.2%,控制率为 49.2%,均不足 50%[6]。一方面,国人对糖尿病疾病相关知识缺乏,加上生活、工作压力较大,自我管理能力较差,往往不能严格遵从医嘱,养成健康的生活、饮食和运动习惯。另一方面,糖尿病的防控仍依赖于医疗机构,但专科门诊服务呈现出挂号耗时长,问诊时间短,诊疗服务的体系化、个性化和连续性缺乏等情况,在这种情况下并不利于糖尿病患者的诊治和血糖控制。

3.非内分泌科糖尿病占比高:据眉山市中医医院近十年来住院患者数据显示,在非内分泌科糖尿病患者比例逐年增加,最新数据显示有 78.83% 以上分布在非内分泌科,而内分泌科住院的糖尿病患者只占 21.17%,且比例逐年减少,尤其是眼科、肾脏内科、呼吸与危重症医学科等,高血糖占入院人次的比例分别高达 78.80%、58.72%、51.37%。李元美等[7]收集了 3 302例糖尿病患者信息化快速床旁血糖监测值 137 338 个,其中非内分泌科住院患者l 397例,占比亦较高。另外调查数据显示,外科手术患者中至少 10%~20% 合并糖尿病,大约 50% 的糖尿病患者一生中至少要经历 1 次手术[8],可见糖尿病的防控形势十分严峻。

4.医院血糖管理跨科室沟通不畅:现阶段医院血糖管理跨科室沟通不畅,大多数医院仍在沿用传统的院内血糖管理模式,会诊效率低,且血糖数据多依赖手工记录,不能进行数据跟踪,多次的病情回顾无疑会增加医师的工作量;同时在内分泌科被动会诊的模式下,其他非内分泌科室对血糖问题往往缺乏专业规范的管理,难以进行有效、系统的血糖监测与管理,导致非内分泌科室住院患者易出现高血糖状态,甚至增加糖尿病发生风险,进而导致患者感染风险增加、住院时间延长、医疗费用增加、死亡率增加等诸多隐患。另外,无法持续追踪患者院外血糖数据,且在患者出院后,医师难以长期跟进指导。在此背景下,如何找到真正行之有效的办法,对糖尿病患者实施安全有效的血糖管理,已经成为糖尿病临床管理工作中迫切需要解决的重要问题。

二、全院血糖“虚拟病房”管理新模式的构成

1.新一代互联网信息技术发展提供支撑:移动手机应用程序、人工智能、可穿戴设备等技术在慢病管理领域的应用日益增多[9]。物联网、大数据等新一代信息技术的发展和普及,为糖尿病慢病管理注入新的活力,创新了糖尿病慢病管理模式[10]。着眼于传统慢病管理中,医疗资源短缺且分配不均,患者自我管理能力缺乏、依从性不足等所致血糖控制不佳的特点,“精准控糖”成为“互联网+医疗”在未来一段时间内要解决的核心命题[11]。在此背景下,全院血糖“虚拟病房”依托血糖信息化管理系统及医院信息管理系统,走进了医院管理者的视野之中。血糖“虚拟病房”是在大数据、物联网等先进技术支持下,将“虚拟”和“现实”相互结合的一种智慧化诊治模式。结合各个科室的糖尿病患者的情况及科室实际需求,在系统设置血糖目标范围后,全院超出血糖范围的患者将会自动纳入血糖“虚拟病房”,内分泌科医师一方面可以在系统中查询患者的基本信息、病史、医嘱、实时血糖数据以及各项检验检查指标,另一方面也可以及时优化调整降糖方案,实现内分泌科和非内分泌科血糖管理的无缝衔接。

2. 破除科室信息壁垒,“虚拟病房”应运而生:由于缺乏专业性,非内分泌科的医护工作者对血糖管理重视不足,不能进行个体化健康指导,常规的会诊制度缺乏时效性,患者血糖控制往往不理想。血糖控制不佳会导致患者不良结局,增加并发症和死亡的风险、提高术后感染率及致残率、延长住院天数、增加治疗费用等[12]。针对目标科室医护人员进行血糖监测规范化管理,建立全院信息化血糖管理系统,使医护人员对糖尿病患者进行科学监护、规范治疗、协作管理,尽最大可能降低高血糖或低血糖对患者的威胁[13]。医院信息技术的发展成为优化医院工作流程、提高医疗技术、提升医院内涵的重要组成部分,院内信息化血糖管理的可行性与操作性也逐渐增强,值得在临床进行推广[14]。“虚拟病房”是一种新型的医疗服务模式,与传统的医疗护理模式相比,在提高医疗护理质量的同时也提高了整个医疗团队的协作精神。

3. 全院血糖“虚拟病房”系统的构成:“虚拟病房”系统构成以院内血糖信息化管理系统为主,利用信息化技术,结合院内住院患者信息管理系统及血糖监测数据管理系统,内分泌专科医师和护士可通过管理系统及时、动态了解患者血糖波动情况,是一套使院内任一科室血糖异常患者都能及时接受糖尿病教育、监测及治疗方案制订与调整的糖尿病专业远程管理系统。院内血糖信息化管理系统主要包括:住院管理系统(hospital information system,HIS)、网络、服务器、血糖管理系统、终端末梢血糖检测仪共5个版块。

三、全院血糖“虚拟病房”管理的临床实践

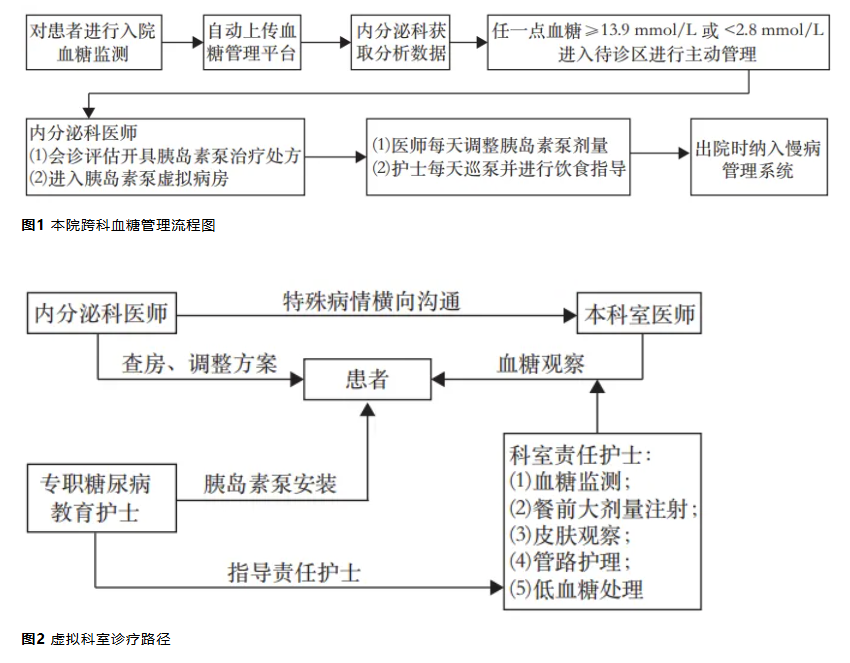

1.构建多学科血糖管理团队,职责分工明确:由医院层面牵头,组建以内分泌科主导、多学科合作的院内血糖管理团队,团队成员包括:医务部、各临床科室主任、护理部、信息科、营养科、药学部及内分泌科、非内分泌科和医院糖尿病血糖管理护理小组。医务部、护理部负责整体质量督导;信息科负责搭建全院血糖信息化管理平台并确保平台正常运行;内分泌科负责具体实施,专职内分泌科医师负责查房、会诊工作及目标科室主管医师沟通病情及治疗方案,对特殊病情的横向沟通并制定和调整降糖方案;专职糖尿病教育护士负责胰岛素泵安装,巡诊科外胰岛素泵治疗的糖尿病患者;专职责任护士则负责实施患者健康教育,培训糖尿病小组成员糖尿病知识。通过多学科团队合作,能够提高血糖管理效率、提高非内分泌科住院的糖尿病患者对糖尿病的认识,达到与内分泌科住院患者同质化管理。

2.搭建信息化血糖管理平台:选择与项目需求匹配的血糖管理系统,需着重从系统兼容性、系统功能性、流程效率及试纸检测准确性等方面筛选。我院采用血糖管理系统(瑞特全方位血糖智能管理系统,中国)与本院HIS对接。

(1)科室责任护士使用血糖检测仪扫描患者手腕条形码进行身份确认,参照标准化流程监测血糖,血糖数据同步到血糖管理系统中,并对所有上传的数据进行存储、归档和分析。

(2)血糖管理系统与医院电子病历对接,内分泌科会诊医师可实时查阅患者基本病史信息、用药记录、疾病性质、饮食状况、生化结果及住院期间各个时间段的血糖波动图形(直线图、配对图、标准天图等)及高、低血糖预警。

(3)血糖管理系统设定高血糖阈值≥11.1 mmol/L,低血糖阈值<2.8 mmol/L,上传至血糖管理系统的血糖数值高于高血糖阈值或低于低血糖阈值时,系统内患者血糖数值会进行预警提示,提示患者出现高血糖或低血糖状态。

3.利用信息化血糖管理系统打造“虚拟病房”:糖尿病患者会诊时,目标科室向内分泌科开放 HIS 权限,让内分泌科医师拥有血糖管理权限,设立“虚拟床位”。非内分泌住院患者通过信息化血糖管理系统在内分泌科拥有“虚拟床位”,在享有本科室的医疗资源的同时享有内分泌科的医疗资源[15‑16]。

(1)“虚拟病房”的设立:利用血糖管理系统(瑞特全方位血糖智能管理系统,中国)及 HIS,建立“待诊虚拟病房”和“科外泵虚拟病房”。

(2)将患者纳入“虚拟病房”:通过医院信息化系统上其他终端可随时查看全院患者血糖值,若出现高血糖(任一点血糖≥13.9 mmol/L)或低血糖(任一点血糖<2.8 mmol/L)则进入“待诊病房”进行主动会诊,可由内分泌科医师联系该患者所在科室的医师[若期间出现极高血糖或严重低血糖则出现紧急提示,由收治患者医疗组医护(班内)或患者所在病区值班医护(班外)按高、低血糖急救流程进行紧急处置,处理后及时报告内分泌科当值医护团队]。会诊评估制定治疗方案及开具胰岛素泵治疗处方进入“科外泵虚拟病房”,由内分泌科医师在血糖管理系统内实施并动态调整胰岛素的剂量,内分泌科护士先对患者或监护人予以相应的接胰岛素泵知识培训,在患者或监护人具有基本的糖尿病自我管理知识的情况下启动胰岛素泵治疗,每天定时查看患者胰岛素泵的使用情况并进行相应的饮食、运动等指导。待患者出院前或者血糖控制好后,制定个体化方案,出院时患者将纳入慢病管理系统,进行长期的血糖教育管理(图 1,2)。

(3)血糖“虚拟病房”的建立使血糖检测流程得到优化,血糖检测流程从传统的“打印医嘱单‑打印纸质血糖记录单‑校对医嘱‑核对患者信息‑血糖测试‑手工记录血糖结果‑操作者签名‑将血糖结果记录病史”转变为“医护人员登录‑扫描操作者 ID 和患者 ID‑血糖测试‑结果自动上传生成报告”,能为全院糖尿病患者实施及时血糖监测及胰岛素泵强化治疗。(4)动态血糖系统管理:建立患者血糖数据的长期跟踪机制,动态监测患者的血糖水平,持续记录血糖的波动情况,对患者进行个性化的动态血糖管理。

4.组织全院血糖管理培训及考核,实现同质化管理:

(1)开展围术期血糖管理培训:目标科室护士长、糖尿病联络护士及责任护士参加培训及考核,内容包括血糖信息化管理、血糖管理与骨科围术期风险、外科围术期管理、血糖监测及质量控制及血糖监测操作流程等课题。

(2)护理团队血糖管理科室交流会:邀请目标科室护士长、糖尿病联络护士、责任护士等人员到内分泌科组织血糖管理科室交流会,进行血糖管理专家共识、信息化血糖管理平台应用、信息化床旁血糖监测技术等内容培训。

(3)胰岛素泵相关培训:组织目标科室护士进行胰岛素泵相关培训,要求掌握胰岛素泵屏幕显示的意义和操作方法,胰岛素泵故障解读及处理措施,胰岛素泵报警的原因及处理,使用胰岛素泵患者的病情观察、血糖监测的重要性、血糖控制的目标值等。同时对外病区护理人员予以胰岛素餐前量注射的管理和培训,以提高虚拟病区的工作效率。

5.建立规范高效的“虚拟病房”管理流程:医院各科室装有血糖管理系统,通过扫描患者腕带二维码,系统自动确认患者住院身份信息,然后将采集的血糖结果通过 HIS 上传至医院电子病历系统。内分泌科医师通过系统远程对各科室患者血糖信息及电子病历(包括血糖数据、基本病史信息、用药记录、饮食、实验室检查结果等)进行查阅,对有危急值和高、低血糖患者的科室提醒会诊并及时处理,及时将其拉入“待诊虚拟病房”和“科外泵虚拟病房”,制订个体化的降糖方案及血糖控制目标,同目标科室主管医师沟通病情及治疗方案。针对科外胰岛素泵患者,建立专用的胰岛素泵治疗巡视执行单,内容包括患者基本信息、安装胰岛素泵的日期、泵的编号、患者的基础率、餐前大剂量、血糖值等。一方面有助于内分泌专科护士依据该胰岛素泵治疗巡视执行单进行收费管理,另一方面有助于内分泌科总住院医师按照此巡视单对患者进行每日巡视,确保不漏巡[17‑18]。

四、全院血糖“虚拟病房”管理临床实践效果及意义

为了更好地改善临床血糖管理现状问题,眉山市中医医院于 2022 年成立全院血糖管理中心,将全院的HIS与血糖管理系统(瑞特全方位血糖智能管理系统,中国)相结合,布局全院28个临床科室,根据各个科室的糖尿病患者情况和科室需求,设定危急值预警,强制会诊、提醒会诊,建立血糖管理“虚拟病房”,全院糖尿病患者可进入内分泌科“虚拟病房”进行血糖管理,实现所有住院糖尿病患者的“分散就诊,集中管理”。构建了数字化血糖管理的医疗服务新业态,深度融合门诊、住院、出院、居家全场景全流程血糖管理,完成诊前、诊中、诊后场景全覆盖。快速统计我院全院血糖“虚拟病房”管理前(2021年9月至2022年8月)血糖情况,一年内住院总人数 49 636 例,总住院日为 774 830 d,高血糖1 137人次。全院血糖“ 虚拟病房 ”管理后(2022年9月至2023年9月),一年内住院总人数54 533 例,高血糖人次 14 695 次,一年内全院高血糖比例为 26.95%,高血糖平均达标时间为 5.58 d,且患者住院时间从原来的(15.25±4.18)d 缩短至(9.49±3.11)d,糖尿病平均住院日由原来的(16.67±5.12)d 缩短至(11.92±3.87)d。表明利用信息化血糖管理系统对“虚拟病房”中胰岛素泵治疗患者进行管理,可有效管理非内分泌科住院糖尿病患者的血糖,能快速使患者血糖达标,保障胰岛素泵的安全运行,提高患者自我管理能力,缩短住院时间,同时还能提高“虚拟病房”胰岛素泵治疗患者的血糖管理效果,提高患者的住院满意度,而且能提高医护人员的工作效率,降低不良事件发生率,因此非常值得推广。

1. 可提高“虚拟病房”胰岛素泵治疗患者的血糖管理效果:信息化血糖管理系统提高了护士的工作效率,通过扫描条形码‑测量血糖‑数据上传‑数据反馈的工作流程,既能节省时间,又能减少差错;医师和护士都能够对患者血糖状况以及变化规律及时掌握,及时调整用药和改进护理措施,血糖控制效果得到明显改善,提高血糖达标率。利用血糖管理系统构建“虚拟病房”,方便内分泌科医师对院内血糖异常患者进行管理,患者无须转科,就能够在内分泌科享有“虚拟床位”,节约了住院费用,缩短了住院时间,提高了治疗效率,且大大节约了人力资源,尤其是降低了巡泵护士的工作压力及在巡路上的时间。

2. 可提高“虚拟病房”胰岛素泵治疗患者的满意度:医护人员通过云端可监测患者血糖、用药、饮食情况,为患者提供全面的咨询和问诊,节约了成本,同时方便患者就诊复诊,缩短患者平均住院时间,减少医疗费用,提高患者满意度。此外,笔者认为,利用信息化手段管理患者血糖,看似削减了内分泌科医师和巡泵护士的床旁管理,但是增加了线上互动和会诊频率,是对患者进行多次专业化健康宣教的效果叠加,能够提高患者的自我管理能力,从而增加患者满意度。糖尿病作为一种慢性疾病,更需要的是患者的自我管理。从长远来看,通过信息化手段进行血糖管理,既能保证同质化管理,亦能提高患者的自我管理能力,从而提高患者的满意度。

3. 可降低“虚拟病房”胰岛素泵治疗患者的不良事件发生率:通过“虚拟病房”管理,患者的低血糖发生率、胰岛素漏注射率、非计划拔管率及堵管发生率降低。常规的会诊制度和糖尿病专科护士科外巡泵的血糖管理模式,对非内分泌科而言,内分泌科分担了患者血糖调控的任务,分担了风险及压力;对患者而言,提供了血糖专业化管理。但是,内分泌科医师和护士在繁忙工作之余,常利用业余时间甚至休息时间进行科外会诊和胰岛素泵管理,工作负担较重,且体力和精力有限,不能充分发挥其作用。而血糖管理新模式却能有效地规避此缺点,提高血糖管理的效率和效力[19‑20]。

五、结语

自我院启动全院血糖管理工作以来,应用血糖管理系统及胰岛素泵为全院糖尿病患者实施及时血糖监测及胰岛素泵强化治疗,将患者拉入“虚拟病房”,实时监测患者血糖曲线,患者血糖水平及达标情况一目了然,做到了无科界管理。医院内分泌科组建了专业的管理团队,穿梭于病区之间,并在“虚拟病房”调整胰岛素泵治疗医嘱。以前遇到血糖问题,需要多学科会诊,而现在,血糖管理小组会主动上门,与主管医师沟通,制定降糖方案;与科室护理联络员沟通,交代是否应用胰岛素泵、血糖仪等注意事项等,目的就是确保每一位患者得到及时、快速、准确、规范的管理与治疗。提高患者依从性和满意度,提高自我管理意识和能力。

信息化血糖管理系统与医院HIS相结合,让医师不受时空限制,便捷管理患者,实现院内“内分泌科‑非内分泌科”血糖管理无缝衔接,让糖尿病医师服务全院的同时,使内分泌科以外的科室真正获益。我院正努力通过信息化医疗系统的建设和实施,实现以患者为中心,从面向医务人员的“智慧医疗”,面向患者的“智慧服务”,到面向医院的“智慧管理”,为患者打造专属“血糖管家”的同时,也将进一步丰富院内院外线上线下血糖管理服务内涵,充分拓展院外延伸血糖管理服务,实现门诊、入院、出院、随访一站式全流程闭环管理,对糖尿病患者提供持续的照护和教育指导。尽管信息化血糖管理模式在提高血糖管理质量和效率指标方面取得了一定成果,但也面临一些挑战和难题,例如,信息化血糖管理在工作衔接、绩效考核等多个管理环节上存在着较多不可预知的困难,依旧存在非内分泌科医护人员对血糖管理的重视程度不足和缺乏经验等问题;该模式对医院的信息技术平台应用提出了较高的要求;相关操作人员培训、考核和准入工作不够完善等。解决这些问题还需要医院全面完善信息平台的搭建、加强相关人员培训、制定标准化流程和政策法规等工作,以促进跨学科协作,进而提高临床安全性和管理效率。

粤公网安备 44030902002380号

粤公网安备 44030902002380号